По данным Генпрокуратуры, на фоне пандемии коронавируса в России на порядок выросло число фейков в интернете. Однако, по мнению правозащитников, борьба государства с фейками угрожает свободе слова. Действительно, как показывают исследования, фейковые новости стали одним из новейших инструментов Кремля по контролю над населением и доминированию в онлайн-пространстве.

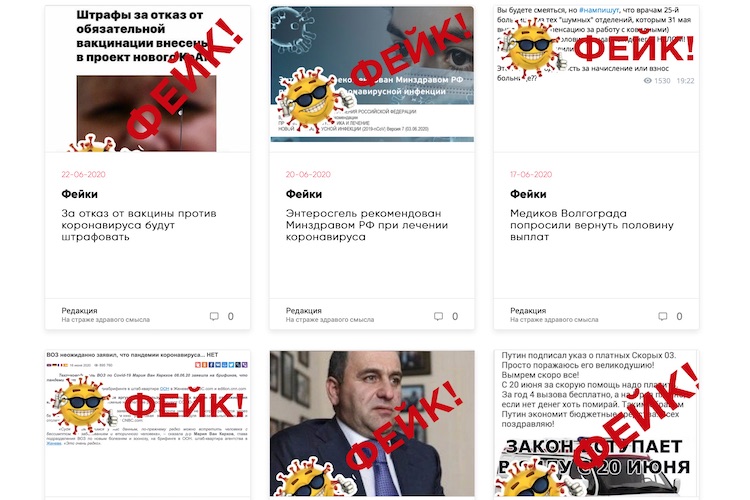

Сайт Coronafake.ru, запущенный председателем комиссии по СМИ Общественной палаты России Александром Малькевичем, посвящен развенчиванию мифов, фейков и вбросов о коронавирусе. Однако его подход строится на презумпции недоверия к информации и окружающим, а контент находится вне контроля пользователей. Фото: скриншот сайта Coronafake.ru.

Эпидемия фейков

В июне Генпрокуратура России сообщила о «более чем десятикратном всплеске выявляемых фейков в интернете в период пандемии коронавируса», отчитавшись, что в рамках борьбы с недостоверной информации были направлены требования «об ограничении доступа к 180 интернет-ресурсам». Среди популярных сюжетов фейковых сообщений российские власти называет «сокрытие реальных масштабов распространения инфекции и жертв», а также информацию о возможных силовых мерах и жестких ограничениях прав граждан.

Несколько дней спустя международная правозащитная группа «Агора» выпустила доклад «Эпидемия фейков: борьба с коронавирусом как угроза свободе слова», в котором эксперты утверждают, что уголовная статья о фейках «стала удобным инструментом расправы над публичными критиками властей», в том числе активистов, журналистов, блогеров и политиков. По словам авторов, с началом эпидемии «государство открыто провозгласило монополию на правду».

Проблема недостоверной информации в ситуации кризиса не является исключительно российской. Индекс репродукции (известный как R), характеризующий «заразность» единицы информации, намного выше, чем заразность коронавируса, особенно учитывая, что слухи и теории заговора распространяются активнее, чем достоверная информация. При этом эффективной вакцины от информационного «заражения» не существует, да и с иммунитетом тут сложно. Так, к примеру, исследователи из Оксфордского института интернета обнаружили, что известные политики и селебрити являются источниками 20% недостоверной информации, а их онлайн-активность обеспечивает 69% общего траффика таких сообщений среди сетевой аудитории. Отсюда и феномен «инфодемии», официально признанный Всемирной организацией здравоохранения.

Российский сетевой антрополог Александра Архипова, собиравшая и классифицировавшая волны фейков и сетевых слухов, отмечает, что склонность людей к распространению подобной информации вызвана тем, что в ситуации кризиса и неопределенности человеку часто свойственно пытаться «взять происходящее под контроль, не усложнив, а упростив реальность». Таким образом в ситуации повышенной тревожности и стресса кнопка «репост» дает «иллюзию контроля и снятия проблемы». По мнению Архиповой, психологическая природа распространения дезинформации указывает на то, что единственный надежный метод борьбы с ней – это не уголовные и административные санкции, а «только честность со стороны власти, обладающей информацией, притом не от раза к разу, а как система». В то же время существуют и другие мотивы распространения фейков, как, например повышение рейтинга власти, которые вряд ли можно нейтрализовать большей степенью открытости.

Проблема фейковых новостей не может сводиться только к передаче недостоверных данных или психологическим мотивам их распространения. Фейковые новости – это не просто новости, отличающиеся от правды, а категория мышления, концепция управления кризисными ситуациями, инструмент и технология власти, используемые для достижения политических целей. Применение этих инструментов варьирует в разных социально-политических и культурных контекстах. Особенности фейковых новостей в России определяются российскими традициями кризисных коммуникаций и отношений между институтами власти и обществом, в особенности структурой доверия между ними.

Фейковые новости в контексте кризисных коммуникаций

Контекст кризисных коммуникаций важен для понимания роли фейковых сообщений. С одной стороны, кризисные коммуникации нацелены на предупреждение людей о возможных рисках и минимизирование угроз. С другой – они часто сводятся к попыткам властных институтов избежать ответственности или создать видимость социально-политической стабильности в ситуации кризиса.

В советской, а затем и российской традиции реагирования на кризисы информирование людей и предупреждение о возможных рисках часто оказываются вторичными задачами, в то время как приоритетом становится контроль над их поведением. Иными словами, управляемость на фоне растущей неопределенности важнее, чем безопасность людей. При таком подходе кризисные коммуникации по сути сводятся к конструированию информационной картины кризиса, которое может включать в себя его отрицание или минимизацию масштабов. Однако непременным элементом коммуникации становится месседж о том, что ситуация находится под полным контролем властей.

Особенно широкие возможности для таких манипуляций открывают кризисы, связанные с невидимой опасностью, как, например, при распространении радиации или вирусов. Исследователь Ольга Кучинская, написавшая книгу о последствиях катастрофы на чернобыльской АЭС, называет этот феномен «политикой невидимости». Эксперты из «Агоры» в своем докладе напоминают о советском опыте сокрытия информации во время эпидемий, например, при вспышке сибирской язвы в Екатеринбурге в 1979 году.

Роль фейков в контексте «невидимых» кризисов амбивалентна. С одной стороны, «невидимость» создает большое пространство для слухов и конспираций. Ложная информация может вызывать масштабную панику, подталкивая людей к неверным и опасным действиям, а также значительно снижать способность властей контролировать ситуацию. С другой стороны, «невидимость» облегчает задачу по отрицанию, сокрытию или минимизации масштабов кризиса. Кроме того, отсутствие осязаемых фактов позволяет объявлять фейком любую информацию, отличающуюся от официальной.

Можно выделить несколько элементов кризисного конструирования. В первую очередь, это масштаб кризиса, одним из ключевых аспектов которого является количество пострадавших. Так, во время торфяных пожаров 2010 года наблюдались принципиальные расхождения между данными о пострадавших из официальных источников и от независимых блогеров. Слухи о сокрытии истинного количества погибших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» в 2018 году стали важным элементом освещения трагедии. Эксперты из «Агоры» отмечают, что именно кемеровские события стали формальным поводом для принятия в России первых законов о борьбе с фейковыми новостями. Статистика случаев коронавируса в России ожидаемо стала одним из наиболее спорных аспектов освещения пандемии.

В различных социально-политических системах сложилась различная культура информирования о жертвах кризисов. Если в Израиле, например, информация практически о каждом погибшем в той или иной трагической ситуации попадает на страницы СМИ, то в России она часто анонимизируется, а если речь идет о погибших среди военных, то такие данные с 2015 года признаются гостайной. Традиция сокрытия данных о пострадавших в России создает благоприятную почву для разных форм дезинформации – как для преуменьшения, так и преувеличения числа жертв.

Второй элемент кризисного конструирования – это эффективность власти. Очевидно, что в ходе кризиса, если он освещается в СМИ, власти важно показать, что ситуация находится под контролем. При этом в России попытки опубликовать альтернативную информацию чреваты наказанием. К примеру, в разгар эпидемии коронавируса в мае этого года в Ивановской области против фельдшера скорой помощи было заведено административное дело (распространение недостоверной информации) за публикацию видео, в котором он сообщил о нехватке средств защиты.

Тема эффективности власти напрямую связана с вопросом, куда направить общественный гнев, дав четкий ответ на вопрос «кто виноват?». Здесь фейковые новости могут стать инструментом управления кризисом, позволяя власти переложить ответственность на тех, кто распространяет фейки. Подобный подход соответствует духу российской Доктрины информационной безопасности (первая версия которой была подписана Путиным еще в 2000 году), рассматривающей информационные процессы в первую очередь как возможный инструмент социальной и политической дестабилизации.

Борьба с фейками и дезинформацией в контексте кризиса, безусловно, происходит и в других странах. К примеру, во время наводнений в Квинслэнде в 2011 году, австралийские силы чрезвычайного реагирования стали использовать хэштэг #mythbuster в твиттере, опровергая слухи через собственный аккаунт и подключая других пользователей к процессу. Однако в случае России борьба с дезинформацией априори политизируется: фейки представляются властью прежде всего как акт агрессии извне. Так, комментируя ситуацию с коронавирусом в марте этого года, Владимир Путин заявил: «цель таких вбросов понятна – посеять панику среди населения».

Если Россия обвиняет в фейках страны Евросоюза и США, то те, в свою очередь, говорят о дезинформационных кампаниях со стороны России. Исследователи Оксфордского института интернета также отмечают, что, наряду с Китаем, Ираном и Турцией, российские государственные СМИ активно распространяли недостоверную информацию, критически оценивающую борьбу Запада с пандемией COVID-19. По словам директора института, профессора Филиппа Ховарда, «некоторые страны используют кризис, чтобы продемонстрировать, насколько демократические страны коррумпированы и некомпетентны во всем, что касается управлением кризисом пандемии».

Дополнительно стоит отметить, что дискуссии о фейках часто используются для обозначения интернета как проблемного источника информации, что помогает российским властям дискредитировать независимые сайты. «Проблема кризиса» таким образом подменяется «проблемой технологии», которая оказывается виновной в создании негативной повестки.

Фейки и кризисная мобилизация общества

Наиболее значимые последствия фейков связаны с их влиянием на общество в ситуации кризиса. И здесь можно выделить три ролевых аспекта: социальная мобилизация, поляризация и распад горизонтальных социальных структур, а также формирование отношения общества к кризисным ситуациям. Во всех трех случаях фейки становятся механизмом по выстраиванию модели отношений между обществом и кризисом, в рамках которой форматы социального участия и поведения контролируются государством.

Как цель социальной мобилизации фейки по сути замещают собой естественное реагирование на кризис или общественный мониторинг эффективности властей. Такие проекты, как Coronafake.ru – платформа, созданная Александром Малькевичем, председателем комиссии по СМИ Общественной палаты России, – просят пользователей «предложить фейк» для опровержения. Данный подход строится на презумпции недоверия к информации и окружающим. Поскольку каналы цифровой мобилизации в этом случае администрируются владельцами сайта, информация, которая в итоге идентифицируется как фейк, оказывается вне контроля пользователей. Такой инструмент вряд ли способствуют развитию критического мышления, а скорее использует видимость народного участия, чтобы укрепить легитимность определения той или иной информации как фейка. Акцент на недоверии приводит также к развитию цифрового самоуправства (так называемого «цифрового вигилантизма»), и в ситуации кризиса горизонтальные структуры интернета становится не ресурсом взаимопомощи, а средой для взаимной слежки. Таким образом, фейки используются как инструменты переключения «недоверия к вертикали» на «недоверие к горизонтали».

Как технология, способствующая распаду горизонтальных социальных структур, фейки также разрушают сложившуюся в онлайне публичную сферу. Это происходит из-за того, что в социальных сетях новостные ленты глубоко интегрированы в поток персональных коммуникаций. Расхождения во мнениях о том, что считать фейком, приводят к ожесточенным сетевым баталиям между пользователями. Ряд исследователей определяют ситуации, при которых пользователи обнаруживают, что в их ленте друзей есть люди, придерживающиеся принципиально иных мнений, как «взрыв гетерогенности». Споры, как правило, приводят к удалению из друзей и блокировкам. Друзья по соцсетям становятся своего рода «громоотводом», переключая внимание с действия властей на конфликты в непосредственном цифровом окружении. Фейки, таким образом, провоцируют не только социальную поляризацию, но и демобилизацию, ослабляя ресурсы горизонтальных структур.

Накал страстей в лентах соцсетей, помимо формирования защитной реакции в виде тотальной «презумпции недоверия», также приводит к общей апатии и так называемому «цифровому эскапизму» – желанию покинуть социальные сети. Все это в дополнительно способствует демобилизации и укрепляет монополию вертикальных официальных каналов информирования.

С точки зрения политики Кремля, фейковые новости как кризисный инструмент помогают компенсировать традиционное недоверие к власти недоверием к окружающим и к независимым источникам информации. Для этого фейки могут запускаться «анонимными источниками» для последующей дискредитации тех, кто оспаривает официальную информацию. Раскрытие фейков становится искусственным показателем эффективности власти, подменяя эффективность борьбы непосредственно с кризисом.

Фейки как инструмент суверенизации кризиса

В новой информационной среде проблема контроля стала особенно острой для институтов власти, выросших на традициях «политики невидимости». За последние 10 лет опыт независимой общественной мобилизации на основе цифровых технологий продемонстрировал неспособность власти не только эффективно бороться с кризисами, но и успешно конструировать информационную картину кризисов в общественном сознании. К примеру, во время пожаров 2010 года, природные катаклизмы превратились в кризис политической управляемости. Для восстановления контроля над населением (через конструирование картины кризиса и мобилизацию общества) Кремлю понадобились политические инновации, и фейки стали одним из решений этой проблемы.

Как ни парадоксально, но не часто критикуемый закон о «суверенном интернете», а именно практики, связанные с распространением фейков, помогли усилить суверенитет властей в Рунете. Фейк превратился в инструмент суверенитета. Впрочем, у подобной победы может быть высокая цена. Социальная поляризация, распад горизонтальных структур и рост апатии снижают социальную устойчивость общества в кризисных ситуациях. Решая актуальные политические задачи власти сегодня, технологии фейков подрывают антикризисного иммунитета российского общества.

Григорий Асмолов, PhD, — научный сотрудник Королевского колледжа Лондона, стипендиат фонда Леверхальма. Его исследовательская работа посвящена тому, как информационные технологии опосредуют отношения между государством и гражданами в кризисных ситуациях.