Институт современной России начинает публикацию серии материалов известного ученого Александра Янова об истории русского национализма. Во введении автор рассказывает о своем новом проекте и объясняет разницу между национализмом и патриотизмом.

Нечасто приходится современному человеку принять участие в рождении принципиально новой отрасли знания. И едва ли многие усомнятся, что отрасль знания, в рождении которой предлагаю я на этих страницах участвовать читателю, именно новая. И именно принципиально. Вот смотрите. Существует история русской литературы – от ее возниковения до сего дня? Что за вопрос? Русской музыки? Само собой. Социалистических идей в России? Еще бы! А вот истории русского национализма (или, что то же самое, «русской идеи») нет. Есть истории всего, чего угодно, вплоть до русской кухни, а этой нет. Ни в России, ни в мире (само собою, имею я в виду именно историю национализма – как говорится, «от» и «до»). Почему?

Причин, как всегда, немало. Но главных, кажется, две. Во-первых, жесткая специализация современной историографии. Каждый историк пашет на своей «грядке». О ней он знает все, но за ее пределами – мало, нередко ничего. Существует, допустим, сколько угодно исследований славянофильства, есть серьезные книги о панславизме, есть кое-что о черносотенстве. Но все это никак не объясняет центрального свойства «русской идеи», сформулированного моим наставником Владимиром Сергеевичем Соловьевым, – она неминуемо вырождается. До Соловьева мы не знали, например, почему «мягкое» национал-либеральное славянофильство 1840-х переродилось в воинственный, озлобленный на весь мир панславизм 1870-х, а тот в свою очередь – в дикое черносотенство 1900-х. И почему повторился этот цикл вырождения в ХХ веке, уже при другой, советской власти – от какого-нибудь подпольного славянофильствующего Христианско-демократического союза до громогласно черносотенной «Памяти».

Другими словами, подход конвенциональной историографии хорош, когда его предмет, т. е. какая-либо из разновидностей «русской идеи», изучается в состоянии статичном. Динамику – и деградацию – объяснить он не может. Ну как, скажем, специалист по славянофильству, имеющий дело со сложными силлогизмами культурных, европейски образованных людей, объяснит нам популярную офицерскую частушку времен гражданской войны: «Смело мы в бой пойдем / За Pусь святую / И всех жидов побьем, / Сволочь такую»? И тем более явление Александра Дугина, бросающего уже в наши дни в остервенелую толпу дикий клич: «Россия – всё, остальные – ничто»? А ведь и те, и другие, и третьи – националисты.

Путаница

Понятно, впрочем, что самой по себе специализации историографии по «грядкам» недостаточно, чтобы объяснить отсутствие истории «русской идеи». «Грядочность» преобладает и во всех других областях современной историографии. Должно для этого быть что-то еще, экстраординарное, чего в других ее областях быть не могло. И оно, конечно, было. Началось это еще во второй четверти XIX века, т. е. с царствования Николая I, когда в дело вмешалось государство, установившее, что единственным способом любить отечество является преданность режиму. Другими словами, режим узурпировал патриотизм, превратив его в инструмент государственного управления.

Капитуляция 1856 года стала переломным моментом в истории русского национализма. Мало того что она сбросила Россию со сверхдержавного Олимпа, она еще и заразила ее жаждой реванша

Грубо говоря, эта чудовищная смесь, которую Александр Герцен окрестил в свое время «государственным патриотизмом», так запутала нашу проблему, что она по сей день до конца не распутана. Вот и Владимир Путин (извините за нечаянный каламбур) совсем уже недавно сообщил Федеральному собранию нечто подобное: «В патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики». Вернемся, однако, к путанице исторической.

В действительности, как мы еще увидим, все обстояло, конечно, не так просто. Пока что скажем лишь, что общество так или иначе откликнулось на сигнал режима. В особенности после катастрофического поражения России в Крымской войне в середине XIX века. Капитуляция 1856 года стала переломным моментом в истории русского национализма. Мало того что она сбросила Россию со сверхдержавного Олимпа, где она по инерции пребывала после победы над Наполеоном, разжаловала ее, так сказать, из генералиссимусов в рядовые, она еще и заразила ее жаждой реванша. Символом этого реванша стала простая сентенция: назло Европе Константинополь будет наш! В конце концов, из-за того ведь Крымская война и случилась, что Европа не согласилась отдать России контроль над Константинополем.

После османского завоевания Константинополя в 1453 году в православном Соборе Святой Софии была устроена мечеть. С 1935 года здесь находится музей

Так или иначе, именно с этого момента «русская идея» была практически отождествлена с патриотизмом. И с этого момента отчаянно бьется русская мысль над размежеванием двух этих ключевых, но противостоящих друг другу понятий: светлого, интимного, естественного, как дыхание, чувства любви к родному очагу и жесткой холодной идеологии «государственного патриотизма», предназначенной консолидировать политику. Увенчалась ли эта вековая борьба успехом? Удалось ли русской мысли оторвать патриотизм от «русской идеи», расчистив тем самым путь для истории русского национализма? Увы, лишь отчасти. Да, идеологема «национал-патриот» звучит в наши дни скорее двусмысленно. Но с другой стороны, нисколько не мешает это таким сегодняшним национал-патриотам, как Александр Проханов или Эдуард Лимонов, по-прежнему считать себя – и только себя – единственными истинными патриотами России. И Путину не мешает пытаться «консолидировать политику» при помощи патриотизма.

«Лестница» Соловьева

Как видит читатель, мы еще и первых шагов не сделали на нашем пути (а предстоит он нам долгий, длиною почти в два столетия), всего лишь попытались объяснить, почему в номенклатуре наших знаний нет истории «русской идеи», а столько уже, наверное, для многих неожиданного и спорного. То ли еще будет! Столько еще подводных камней ждет нас на этом пути. И столько еще встретится нам серьезных бойцов с обеих сторон (в XIX веке, конечно, главным образом), что просто нельзя нам пускаться в такое опасное путешествие без своего, если хотите, Вергилия, путеводителя.

Без колебаний выбрал я для этой роли своего наставника. Просто потому, что никто лучше Соловьева не знал проблематику русского национализма как целого. И никто, кроме него, не сумел обобщить ее в краткой формуле, c безукоризненной точностью подтвержденной историей России. Вот ее полный текст:

«Национальное самосознание есть великое дело, но когда самосознание переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец для него национальное самоуничтожение».

Читатель поймет, конечно, почему в одной своей старой книжке назвал я эту формулу «лестницей» Соловьева.

Владимир Сергеевич ушел из жизни почти за полтора десятилетия до рокового июля 1914-го, когда вспомнили вдруг патриотические журналисты «древние пророчества об освобождении Константинополя от агарян», когда срочно изготовляли крест для Святой Софии, когда, как торжественно извещал мир известный философ Владимир Эрн, само «время славянофильствовало». Ничего этого не мог знать Соловьев. Но предсказание-то его сбылось. Не прошло и трех лет – и самоуничтожилась петровская Россия.

Как это могло случиться? Один пример объяснит нам все лучше тысячи рассуждений.

Случай Достоевского

Вот монолог, и пусть судит читатель, на какой именно ступени соловьевской «лестницы» оказался в 1877 году один из самых знаменитых классиков русской литературы: «Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в нем одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас перестает быть великим народом... Истинный великий народ никогда не сможет примириться со второстепенною ролью в человечестве и даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Но истина одна и, стало быть, только единый из всех народов может иметь Бога истинного... Единый народ-богоносец – русский народ».

Разумеется, я цитировал монолог Шатова из «Бесов». Однако в «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский снова вернулся к этим идеям и защищал их уже от своего имени, не оставив таким образом никаких сомнений, что вложил в уста Шатова собственные убеждения. И на этот раз монологом дело не ограничилось. За ним следовали вполне практические рекомендации правительству: «Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки». Пусть назло Европе. В конце концов, мы первые в человечестве, мы этого желаем, и, значит, так тому и быть!

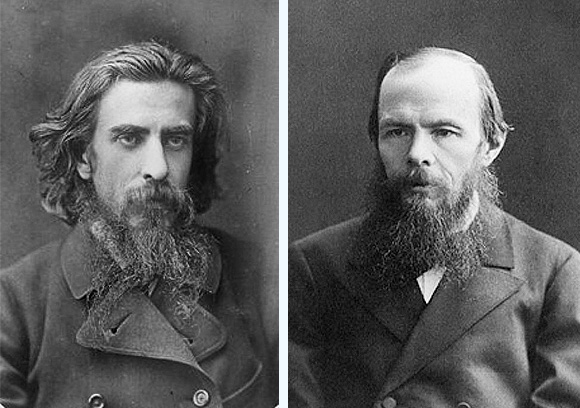

Исповедовавший националистические взгляды Федор Достоевский (справа) и последовательный критик национализма Владимир Соловьев в жизни были друзьями

Более того, еще и яростно спорил Федор Михайлович с самим Николаем Яковлевичем Данилевским, главным идеологом панславизма, который тоже, конечно, был убежден, что новая война с Европой за Константинополь абсолютный императив для России, но полагал все же, что по справедливости владеть им следует России вместе с другими славянскими народами. Достоевскому это казалось абсурдным: «Как может Россия участвовать во владении Константинополем на равных основаниях со славянами, если Россия им не равна во всех отношениях – и каждому народцу в отдельности, и всем вместе взятым?»

Поистине что-то странное происходило с этим замечательно ясным умом, едва касался он вопроса о первенстве России в мире. С одной стороны, он уверял читателей своего «Дневника», что «русская идея может быть синтезом всех тех идей, которые развивает Европа в отдельных своих национальностях», даже что «Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы». А с другой – наше (то есть, собственно, не наше, чужое, то, что еще предстоит завоевывать ценою кровавой войны) не трожь! И не то что с Европой, для которой вроде бы и живем мы на свете, но и с дорогими нашему православному сердцу славянскими «народцами» не поделимся.

Да тот ли перед нами Достоевский, которого мы знаем как певца и пророка «всечеловека»? Увы, тот самый. И знал об этой странной его раздвоенности еще Бердяев: «Тот же Достоевский, который проповедовал всечеловека и взывал к вселенскому духу, проповедовал и самый изуверский национализм, травил поляков и евреев, отрицал за Западом всякое право быть христианским миром».

«Внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма… и фальшивыми притязаниями национализма… погубило славянофильство»

Бердяев знал об этом, но объяснить не умел. Главным образом потому, что, хотя тоже считал себя учеником Соловьева, учеником оказался посредственным, о роковой его «лестнице» не подозревал и о том, что деградирующая «русская идея» способна превратить умных и здравомыслящих людей в агрессивных маньяков, не ведал. Между тем не раз писал наш общий с Бердяевым наставник о тех, кто, подобно Достоевскому, провозглашал свой народ «святым, богоизбранным и богоносным, а затем во имя всего этого проповедовал такую политику, которая не только святым и богоносным, но и самым обыкновенным смертным чести не делает». Писал Соловьев и о том, что «внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше, погубило славянофильство».

Так разве не это произошло с Достоевским? Национал-либерала Бердяева, застрявшего на второй ступени соловьевской «лестницы» (на ступени, напомню, «национального самодовольства»), агрессивность Достоевского шокировала. Но для Достоевского, уже соскользнувшего на последнюю, предсмертную ее ступень («национального самообожания») и твердо усвоившего, что Россия «и так всех лучше», она была естественной. Такова власть деградирующей идеи даже над сильными умами и талантами.

Коллективное помешательство?

Да и не в одном ведь Достоевском дело. Все без исключения светила тогдашнего национализма, и Иван Аксаков, и Данилевский, и Константин Леонтьев, как бы ни враждовали между собою, тоже проповедовали изуверский национализм и тоже стояли за самоубийственную для России войну и насильственный захват Константинополя – назло Европе. А Тютчев так даже великоленые стихи про это написал: «И своды древние Софии / В возобновленной Византии / Вновь осенят Христов алтарь. / Пади пред ним, о царь России / И встань как всеславянский царь!» Красиво?

Ну не могли же, право, все эти серьезные мыслители, идеологи «русской идеи», лучше всех, как им казалось, знавшие, что истинные ее интересы состоят не в освоении гигантской безлюдной Сибири, а в присовокуплении еще одного куска чужой землицы, одновременно сойти с ума. Как, однако, иначе объяснить, что собственными руками неумолимо толкали они любимую ими страну в бездну самоуничтожения?

Говорил же им в 1877 году военный министр Дмитрий Милютин, что погубит Россию большая война, и повторял то же самое три десятилетия спустя премьер Петр Столыпин, требуя для своих реформ двадцати лет мира. Но нет, не могли они – и их наследники – спокойно спать без креста на Святой Софии. Не получилось в 1877-м, попробуем в 1914-м. Попробовали...