Институт современной России продолжает серию публикаций известного ученого Александра Янова об истории русского национализма. Статья «Незаданные вопросы» рассказывает об идейном влиянии славянофилов на Великую реформу 1861 года.

Копья в прессе времен Великой реформы ломались главным образом из-за того, как освобождать крестьян – с выкупом или без выкупа, с существующим земельным наделом или с «нормальным», т. е. урезанным в пользу помещиков. Короче говоря, из-за того, превратятся ли они в результате освобождения из крепостных рабов в «обеспеченное сельское сословие», как обещало правительство, или, напротив, «из белых негров в батраков с наделом», как предсказывали оппоненты.

За громом этой полемики прошло как-то почти незамеченным, что «власть над личностью крестьянина сосредоточивается в мире», т. е. в поземельной общине (той самой, заметим в скобках, от которой полвека спустя попытается освободить крестьян Столыпин). Разница была лишь в том, что, как заметил историк Великой реформы, «все те государственно-полицейские функции, которые при крепостном праве выполнял даровой полицмейстер, помещик, исполнять должна была община».

Интересный человек был поставлен императором во главе крестьянского освобождения. Еще недавно генерал Яков Ростовцев публично объяснял, что «совесть нужна человеку в частном домашнем быту, а на службе ее заменяет высшее начальство». Теперь же он писал: «Общинное устройство в настоящую минуту для России необходимо. Народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика». Выходит, община предназначалась на роль полицмейстера.

В глазах закона крестьянин был мертв. Он не был субъектом права или собственности, не был индивидом – человеком, если угодно. Субъектом был коллектив, назовите его хоть миром, хоть общиной, хоть колхозом. И пороть крестьянина тоже можно было по-прежнему, разве что не по воле барина на господской конюшне, а по распоряжению старосты. Мудрено ли, что историк реформы так комментировал это коллективное рабство: «Мир как община времен Ивана Грозного гораздо больше выражал идею государева тягла, чем право крестьян на самоуправление».

В глазах закона крестьянин не был субъектом права или собственности, не был индивидом

Ничего этого, впрочем, нельзя было узнать из писаний славянофилов. Впервые испытали они свою силу как будущей «идеи-гегемона» именно в вопросе закрепощения крестьян общиной. Ибо коллективизм, в котором без остатка тонула личность крестьянина, как раз и был, по их мнению, «высшим актом личной свободы». Как писал Алексей Хомяков, «Коллективное начало составляет основу, грунт всей русской истории, прошедшей, настоящей и будущей». Община для крестьянина «есть как бы олицетворение его общественной совести, перед которой он выпрямляется духом; она поддерживает в нем чувство свободы, сознание его нравственного достоинства и все высшие побуждения, от которых мы ожидаем его возрождения».

В славянофильских тирадах явственно ощущается что-то от «1984» Джорджа Оруэлла: «Рабство есть свобода». Особенно если сопоставить их со свидетельством очевидца – да какого! Александр Энгельгардт был не только профессором, но и практикующим помещиком. В своих знаменитых «Письмах из деревни», бестселлере 1870-х, он буквально стер славянофильский миф с лица земли. Вот как выглядели «высшие побуждения» крестьянина в реальности:

«У крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству... Кулаческие идеалы царят [в общине], каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася. Каждый крестьянин, если обстоятельства тому благоприятствуют, будет самым отличнейшим образом эксплуатировать другого, все равно крестьянина или барина, будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду». Это писал один из известнейших народников своего времени.

Не одни лишь эмпирические наблюдения, однако, противоречили славянофильскому мифу. Противоречила ему и наука. Крупнейший знаток истории русского крестьянства Борис Николаевич Чичерин с документами в руках доказал, что «нынешняя наша сельская община вовсе не исконная принадлежность русского народа, а явилась произведением крепостного права и подушной подати». В ответ славянофилы заклеймили Чичерина русофобом, «оклеветавшим древнюю Русь». Настоящая загадка, впрочем, в другом.

Гетто

Загадка в том, что никто не задал элементарный вопрос: куда идет Россия, если крестьянина лишали гражданских прав в тот самый момент, когда горожане эти права обретали (городские думы, независимый суд, отмена телесных наказаний), страшно углубляя пропасть между двумя Россиями – европейской и средневековой, петровской и московитской, увековечивая, по сути, «власть тьмы» над большинством русского народа? Великий вопрос о воссоединении России, поставленный перед страной декабристами, был забыт напрочь. Вчерашние либералы, славянофилы, оказались на поверку националистами (если угодно, национал-либералами). Во имя «искусственной самобытности» (выражение Владимира Соловьева) сжигали они мосты между их собственной образованной Россией с ее Пушкиным и Гоголем и неграмотным мужицким царством, не подозревавшим ни о том, ни о другом.

Так или иначе, пользуясь своим преобладанием в редакционных комиссиях по подготовке Великой реформы, славянофилы без особого труда навязали свой выбор не только правительству, и без того мечтавшему о новом полицмейстере для крестьян, но и западникам. То был первый случай, когда славянофильство выступило в роли «идеи-гегемона», подчинив своему влиянию практически всю элиту страны. А мужицкую Россию мало того что ограбили, так еще и заперли в своего рода гетто с его особыми средневековыми законами. Полвека должно было пройти, прежде чем Витте и Столыпин догадались спросить, не ведет ли такое своеобразное устройство страны к новой пугачевщине?

А что же западники?

Славянофилы не задали этот судьбоносный вопрос на перекрестке 1850–1860-х, потому что были пленниками своего мифа. Но почему его не задали западники, русские европейцы? Вот мое объяснение: наследники нестяжателей XVI века, сочувствовавших, как мы знаем, всем униженным и оскорбленным, тяжело переживали разгром европейской революции 1848 года. Они отчаянно искали свидетельства того, что, несмотря на победившую в Европе реакцию, у справедливого дела трудящихся есть будущее. И с помощью славянофилов они его нашли. Разумеется, в России. И разумеется, во все той же крестьянской общине. Так нечаянно оказались в одной лодке со славянофилами и либеральные западники (как Герцен), и радикальные (как Бакунин).

И чего только не напридумывали они о бедном своем запертом в общинном гетто народе! Олицетворял он в их глазах не только равенство и братство, но и саму жизнь. Вот что писал Бакунин: «Наш народ, пожалуй, груб, неграмотен, зато в нем есть жизнь, есть сила, есть будущность – он есть. А нас, собственно, нет, наша жизнь пуста и бесцельна». Сравните с Константином Аксаковым, приписывавшим тому же народу, как мы помним, «всю мысль страны». Сравните с душераздирающим признанием Достоевского: «Мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький». И попробуйте отличить от славянофилов закоренелого западника Бакунина.

Не менее красноречив был и Герцен: «На своей больничной койке Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, указывает как на единый путь спасения именно на те элементы, которые сильно и глубоко лежат в нашем народном характере». Это в открытом письме царю! Самодержавная Россия, вчерашний «жандарм Европы», чья агрессивная попытка расчленить Турцию лишь несколько лет назад привела к большой крови, – в роли ее спасителя? Согласитесь, в глазах европейцев это должно было выглядеть странно. Тем более с абстрактной ссылкой на «народный характер». Всегда подозрительный Маркс, помешанный на другом – пролетарском – «мессии», и вовсе объявил Бакунина (как, впрочем, и Герцена) царским агентом.

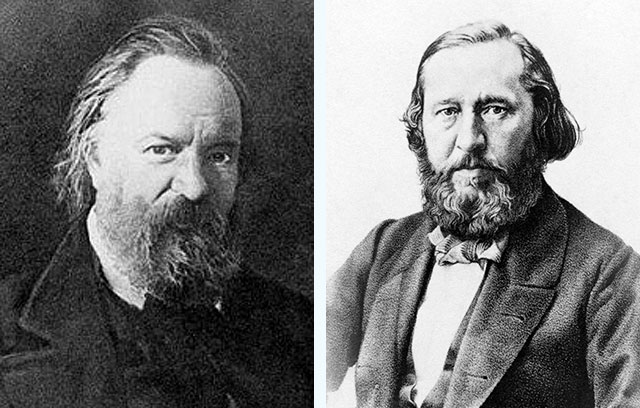

Александр Герцен (слева) и Константин Аксаков

Альтернативный (назовем его столыпинским) курс пореформенной России возможен был и в 1850-е, когда казалось, что жизнь страны начинается сначала, когда совсем не сентиментальный Лев Толстой писал: «Кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь, все писали, читали, говорили, и все россияне, как один человек, находились в неотложном восторге»; когда звезда Царя-освободителя стояла высоко и Герцен поздравлял его из своего лондонского далека: «Ты победил, Галилеянин!», Александр II мог тогда все, не чета Николаю II полвека спустя – в раскаленной добела стране, после расстрела рабочих и революции 1905 года, когда Столыпин попытался исправить старую ошибку. Оказалось, увы, что история таких ошибок не прощает.

Происхождение этой ошибки понятно: славянофилы настаивали, правительство поддакивало, западники соглашались – каждый по своим, даже противоположным причинам. Не протестовал никто. Так и совершаются порою роковые ошибки: просто потому, что отсутствует оппозиция. Особая вина за незаданные вопросы лежит, конечно, на западниках (с националистов что возьмешь?). Им уж, казалось бы, «по штату» положено быть в оппозиции самодержавию. Но, как видим, всеспасающая миссия России и для них оказалась важнее.

Это наводит нас на странную – и вполне крамольную с точки зрения конвенциональной историографии – мысль: такими ли уж западниками были постдекабристские западники, какими мы их себе представляем? Не оказались ли они тоже после николаевской диктатуры, страшно выговорить, «национал-либералами»? Разумеется, с известными оговорками: мечта о Конституции все еще тлела в этой среде, самодержавие по-прежнему было ей отвратительно своей тупостью и полицейской архаикой под флагом «защиты традиционных ценностей», и не все еще забыли декабристскую мечту о преобразовании империи в федерацию. И все же…

И все же не прав ли был знаменитый историк Сергей Соловьев, когда писал, что «невежественное правительство испортило целое поколение»? Или бывший министр просвещения Александр Головнин, откровенно признавшийся (в своем дневнике): «мы пережили опыт последнего николаевского десятилетия, опыт, который нас психологически искалечил»? Конечно, были (как мы еще увидим) исключения, и, конечно, пока это не более чем гипотеза.

Такими ли уж западниками были постдекабристские западники, какими мы их себе представляем? Не оказались ли они тоже «национал-либералами»?

Если, однако, нам удалось бы эту гипотезу доказать, это объяснило бы многое в последующей истории постниколаевской России. И то, почему славянофильству удалось добиться в ней статуса «идеи-гегемона». И то, почему в критический час, когда решалась судьба страны на поколения вперед, ее вполне западническая к ХХ веку элита без колебаний приняла славянофильское решение, позволив втянуть страну в совершенно не нужную ей и гибельную мировую войну – во имя все той же миссии России. Пошла, другими словами, на риск «национального самоуничтожения» (выражение Владимира Соловьева) ради славянофильской племенной солидарности и креста на соборе Святой Софии.

* * *

Доказать эту гипотезу непросто. Но и здесь, на новом перекрестке, есть вопросы, которые за прошедшее с той поры столетие никто, насколько я знаю, не задал. Важнейший среди них такой: все без исключения историки, как отечественные, так и западные, согласны, что не ввяжись Россия в 1914-м в мировую войну, никакой Катастрофы три года спустя в ней не случилось бы. Влияние «красных» бесов на принятие политических решений примерно равнялось в том роковом июле влиянию сегодняшних национал-большевиков (лимоновцев), т. е. мало отличалось от нуля. Но если не они принимали тогда самоубийственное решение, то кто его принял? Кто, другими словами, несет ответственность за гибель петровской России? Этот решающий, казалось бы, вопрос опять-таки никто не задал.

Разве не интересно было бы узнать, почему практически вся тогдашняя российская элита – от министра иностранных дел Сергея Сазонова до философа Николая Бердяева, от председателя Государственной думы Михаила Родзянко до поэта Николая Гумилева, от высокопоставленных сановников до теоретиков символизма, от «веховцев» до самого жестокого их критика Павла Милюкова – в единодушном порыве дружно столкнула свою страну в бездну «последней войны» (и вновь выражение Владимира Соловьева)? Заметьте, что я говорю лишь о правоверных западниках – славянофилы, само собой, были вне себя от счастья по случаю этой войны. Вот описание их торжества сегодняшним их единомышленником: «Ex oriente lux! – провозгласил Сергий Булгаков. Теперь Россия призвана духовно вести за собой европейские народы. Жизнь оправдывала все ожидания, все классические положения славянофильских учений. Крылатым словом момента стала брошюра Владимира Эрна “Время славянофильствует”».

Почему не задавали главного вопроса, понятно: «Что делать, – говорят. – Не было у России альтернативы, за нее все решала Германия». И, стало быть, победа «красных» бесов была неотвратимой. Значит, есть лишь один способ опрокинуть эту вековую пирамиду – доказать, что альтернатива была.