Институт современной России продолжает серию публикаций известного ученого Александра Янова об истории русского национализма. Новое эссе, которое будет опубликовано в двух частях, рассказывает о зарождении панславизма в российской внешней политике и опасностях его возрождения.

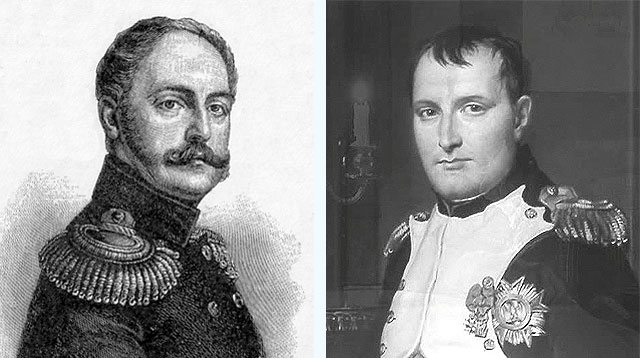

Николай I (слева), Наполеон Бонапарт (справа)

Невыполнимая миссия

На протяжении трех десятилетий, с 1825 по 1855 год, внешняя политика России диктовалась, как ни парадоксально, мятежом декабристов. Точнее, травмой, которую перенес в день мятежа Николай I, демиург этой политики. А поскольку он был совершенно убежден, что «безумие наших либералов» нагрянуло с Запада, то миссию свою он видел в искоренении революции в самом ее логове – в либеральной Европе.

Тем более важным это казалось царю потому, что был он необыкновенно тщеславен. Лавры старшего брата Александра I, победителя Наполеона, не давали ему спать. Он тоже мечтал о блистательных победах, о прозвище Агамемнона Европы и титуле Благословенного в России. Однако, поскольку в его время возмутителем европейского спокойствия стал не великий корсиканец, а революция, единственной для него возможностью сравняться с покойным братом могла быть лишь победа над этой революцией, одержанная под его предводительством. Так все сошлось: и травма на Сенатской площади, и царское тщеславие.

Федор Иванович Тютчев очень точно сформулировал для Николая эту миссию: «В Европе только две действительные силы, две истинные державы – Революция и Россия. Они теперь сошлись лицом к лицу и завтра, быть может, схватятся. Между той и другой не может быть ни договоров, ни сделок. Что для одной жизнь, для другой смерть. От исхода этой борьбы зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества».

Глядя из XXI века, мы ясно видим, что миссия Николая была невыполнима. Больше того, признать свое поражение пришлось ему еще при жизни. Но тогда, в 1830-е, это было совсем не очевидно. В конце концов, после победы над Наполеоном Россия была европейской сверхдержавой. И, казалось, ничего невозможного не было для ее государя.

Так прямо и писал второй выдающийся идеолог режима Михаил Петрович Погодин: «Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами и кого не принудим мы к послушанию? Не в наших ли руках судьба мира, если только мы захотим решить ее? Что есть невозможного для русского Государя? <…> Пусть выдумают русскому Государю какую угодно задачу, хотя подобную той, кои предлагаются в волшебных сказках. Мне кажется, нельзя изобрести никакой, которая была бы для него трудна, если бы только на ее решение состоялась его высочайшая воля».

Тщета сверхдержавных триумфов Наполеона ничему не научила его последователей: ни Николая I, ни Наполеона III, ни Вильгельма II, ни Гитлера, ни Сталина, ни даже Джорджа Буша-младшего

В еще большей степени, чем Тютчев, выражал тогда Погодин общее мнение, дух эпохи, если хотите. Мало кто не согласился бы с ним в тогдашней Европе и тем более в России. Но даже Погодину было не угнаться за поэтическим воображением Тютчева. Вот его картина будущего России: «Лишь два факта могут заключить на Западе революционное междуцарствие трех последних столетий. Эти два факта суть: 1) окончательное образование великой православной империи, одним словом, России будущего, осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя; 2) воссоединение двух церквей, восточной и западной. Эти два факта, по правде сказать, составляют один: православный император в Константинополе, повелитель Италии и Рима, православный Папа в Риме, подданный императора».

Можно спорить, о чем именно свидетельствовало это полубезумное фанфаронство, – о славе России или о ее болезни. Владимир Соловьев не сомневался. «Россия больна, – писал он, – и недуг наш нравственный». Будучи учеником Соловьева, я не только разделяю его мнение, но и назвал эту болезнь по имени: «наполеоновский комплекс России» (еще одно добавление к нашему терминологическому лексикону).

Наполеоновский комплекс

Речь тут, собственно, не о какой-то специально русской, но именно о европейской болезни (это еще раз подтверждает, что Екатерина была права и даже в болезнях своих оставалась Россия державой европейской). И вообще, называю я ее так лишь потому, что самым ярким ее примером – и жертвой – была Франция.

Удивительно, право, как Наполеон, гениальный во многих отношениях человек, не понимал тщету своей кровавой перекройки Европы. Да, он стал хозяином континента. Но очевидно ведь было, что после его смерти вся эта гигантская постройка развалится как карточный домик. И к чему тогда его триумфы? Ведь заплатить за них пришлось страшной ценой: целое поколение французской молодежи полегло на европейских и русских полях. Но тщета сверхдержавных триумфов Наполеона ровно ничему не научила его последователей, один за другим встававших в череду «за первое место среди царств вселенной»: ни Николая I, ни Наполеона III, ни Вильгельма II, ни Гитлера, ни Сталина, ни даже Джорджа Буша-младшего.

Что хуже, наполеоновский комплекс имеет коварное свойство давать рецидивы. За первичным триумфом неминуемо следует вторая фаза, едва ли не более жестокая, – пронзительная национальная тоска по утраченной сверхдержавности. Именно эта тоска привела Наполеона III на место Наполеона I, Гитлера – на место Вильгельма II, Сталина – на место Николая I.

Если изначально наполеоновский комплекс опирается на право сильного, то ключевое слово второй фазы – реванш. Иначе говоря, со страной, на долю которой выпало историческое несчастье побывать на сверхдержавном Олимпе (и неминуемо быть после этого разжалованной в рядовые), происходит, по сути, то же, что с человеком, потерявшим на войне, скажем, руку. Руки нет, а боль осталась. Человек, конечно, осознает, что боль эта фантомная, но разве становится она от этого менее мучительной? Потому и называю я эту вторичную, реваншистскую фазу наполеоновского комплекса фантомной (еще один термин, который нам понадобится). Для трех славянофильских поколений, отчаянно тосковавших по утраченной сверхдержавности после ее крушения в злосчастной Крымской войне, реванш, собственно, и стал Русской идеей.

Славянский поворот

Эти термины важны потому, что именно на перекрестке двух фаз наполеоновского комплекса и обрело славянофильство собственную внешнюю политику, являвшуюся до этого времени доменом исключительно идеологов режима. Русская идея в их понимании зиждилась на избранности русского народа согласно философии Третьего Рима, а не на племенной солидарности. Как сказано было в циркуляре министерства народного просвещения: «Оно [зарубежное cлавянство] не должно возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно само по себе, а мы сами по себе. Мы без него устроили свое государство, а оно не успело ничего создать и теперь окончило свое историческое существование».

Федор Тютчев (слева), Михаил Погодин (справа)

С точки зрения принципов внешней политики Николая это было логично. В конце концов, зарубежные славяне были подданными других легитимных государей, и царь твердо стоял на страже их легитимности. В такой конструкции славянофилы были поистине пятой спицей в колеснице. Все изменилось после 1848 года, когда Европа справилась с революцией без его помощи (его пригласили лишь «подчистить хвосты» в Венгрии) и мечты сравняться с покойным братом пошли прахом. Николаю срочно потребовалась переориентация внешней политики. Первым делом следовало пересмотреть концепцию Европы.

Общепринятым в эпоху Николая было мнение, что Европа «гниет». Еще в начале 1840-х много шума наделала статья Степана Шевырева, соредактора Михаила Погодина в «Москвитянине», явственно намекавшая, что Европа, похоже, уже и сгнила. Во всяком случае, упрекал Шевырев петербургскую публику, что «не чует она в общении с Западом будущего трупа, которым он уже пахнет». Упрек был услышан: «Такой эффект произведен в высшем кругу, что чудо, – писал соредактору Погодин. – Твоя “Европа” сводит с ума».

Наполеоновский комплекс имеет коварное свойство давать рецидивы. За первичным триумфом неминуемо следует вторая фаза, едва ли не более жестокая, – пронзительная национальная тоска по утраченной сверхдержавности

Трудно представить себе степень разочарования публики, когда каких-нибудь полтора десятилетия спустя «сгнившая» Европа побила Россию в Крыму. «Нас бьет не сила, – написал тогда Хомяков, – она у нас есть. И не храбрость, нам ее не искать, нас бьет и решительно бьет мысль и дух». И в ужасе воскликнет Погодин: «Не одна сила идет против нас, а дух, ум и воля, и какой дух, какой ум, какая воля!»

Справедливости ради стоит сказать, что процесс пересмотра концепции Европы начался уже в ранние 1850-е. Тогда было признано, что Европа хоть и гниет, но все еще сильна и России в одиночку ее не одолеть. Нужны союзники. Вот тогда и вспомнили про зарубежных славян. И как ни странно, первым вспомнил о них тот же Погодин. «Народы ненавидят Россию, – писал он в неслыханно дерзких письмах царю, – видят в ней главнейшее препятствие к их развитию и преуспеянию, злобствуют за ее вмешательство в их дела... Составился легион общего мнения против России». И словно этого было мало, добавлял в следующем письме: «Вот результаты Вашей политики! Правительства нас предали, народы возненавидели, союзников у нас нет, и предатели за всеми углами. Так скажите, хороша ли Ваша политика?»

Никто еще так не разговаривал с императором в запуганной им стране, где, по выражению Александра Никитенко, «люди стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним в кругу друзей и родных». И все-таки, как писал впоследствии сам Погодин, «государю угодно было выслушивать [мои письма] не только с благоволением, но и с благодарностью». Похоже на правду? Как ни парадоксально, похоже. Николаю отчаянно нужна была новая стратегия внешней политики. И Погодин оказался единственным в его окружении человеком (славянофилы не в счет, их царь презирал), который ее предложил.

Другая триада

Новая стратегия требовала решительного отказа от старого, контрреволюционного подхода. Забудьте о революции, говорил Погодин, мы испугались ее напрасно. Забудьте и об уваровской триаде с ее туманной «народностью». Новая триада должна звучать недвусмысленно: православие, самодержавие и славянство! Потому что союзники наши – и единственные, и надежные, и могущественные – славяне. Их 10 миллионов в Турции и 20 миллионов в Австрии. Вычтем это количество из всей Европы и приложим к нашим 60 миллионам. Сколько останется у них и сколько выйдет нас? Мысль останавливается, дух захватывает.

Новая стратегия потребовала отказаться от еще недавно священного принципа легитимизма. Переориентация на славянство означала расчленение Турции и «поглощение» Австрии, вполне легитимных монархий. Но то, что предлагалось взамен всех этих жертв, вскружило голову растерявшемуся царю. Звучало поистине соблазнительно. Вот послушайте: «Россия должна сделаться главою Славянского союза. По законам филологии выйдет, что русский язык станет общим литературным языком для всех славянских племен. К этому союзу по географическому положению должны пристать необходимо Греция, Венгрия, Молдавия, Валахия, Трансильвания, в общих делах относясь к русскому императору как к главе мира, т. е. к отцу славянского племени... И посмотрим, будет ли нам тогда страшен старый Запад с его логикой, дипломатией и изменою».

Конечно, нашему современнику погодинский план «великой православной империи» должен представляться столь же утопическим, как и ленинский проект мировой революции. Тем более что первый же шаг к его реализации – неуклюжая попытка расчленить Турцию – привел к европейской войне, крушению николаевского режима и, что хуже всего, изгнанию России со сверхдержавного Олимпа. Но ведь и первая неудача ленинского проекта – поход на Польшу – не заставила большевиков отказаться от утопии. И даже четверть века спустя после Погодина славянофил Николай Данилевский рассматривал панславистский проект как вполне реалистичный, придавая его утопии наукообразный вид.

Новая стратегия потребовала отказаться от еще недавно священного принципа легитимизма. Переориентация на славянство означала расчленение Турции и «поглощение» Австрии, вполне легитимных монархий

Проблема была лишь в том, что вместе с Николаем ушла в небытие и первичная фаза наполеоновского комплекса России и на долю славянофилов пришелся реванш. В этих условиях они и пробыли до самого 1917 года. Но только ли до 1917-го?

Просматривая в июле 2003 года на сайте газеты «Завтра» отклики на статью Владимира Бондаренко о «русском реванше», наткнулся я на такой перл: «Сразу вливается энергия от одного словосочетания РУССКИЙ РЕВАНШ [заглавные буквы сохранены, как в оригинале. – А.Я.]. Это не мечта. Это витает в воздухе... Случайно встретил в аэропорту культурного болгарина, живущего 12 лет в Германии. Буквально через десять минут беседы болгарин сказал со сдержанной силой: “Да, мы сейчас бедные и униженные, над нашим порывом к христианской правде насмехаются, но я убежден, что Запад – это уже мертвое общество. Еще будет наш СЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИК, НАШ ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕВАНШ. Все у нас впереди! У них все позади”».

Вся разница между сегодняшним культурным болгарином и стариком Шевыревым в том, что последний писал, когда иллюзии еще были свежи и реальностью не проверены, а первый – когда фаза фантомная уже давно наступила. Отсюда и вопль о реванше. В остальном – совпадение полное. И это после стольких жестоко развеянных иллюзий...

Продолжение во второй части.