Институт современной России продолжает серию публикаций известного ученого Александра Янова об истории русского национализма. В очередном эссе, первая часть которого рассказывала о зарождении панславизма в России, речь пойдет о противостоянии радикальной «номенклатуры» и радикальной молодежи и об упущенном шансе на своевременное принятие конституции.

Василий Верещагин. Панихида по падшим воинам (1879 г.)

Реванш «номенклатуры»

Нельзя сказать, чтобы либералы отнеслись к Николаю I после его кончины дружелюбно. Иван Сергеевич Тургенев, например, назвал его царствование «своего рода чумой». Было презрение, была ненависть. Но все это не шло ни в какое сравнение с безжалостной кампанией развенчания, которую развернул против памяти покойного государя консервативный политический класс России, ее, если хотите, «номенклатура». Отметился даже такой умеренный консерватор, как А. В. Никитенко. «Главным недостатком этого царствования, – писал он, – было то, что все оно было ошибкой». Подробности антиниколаевской кампании зафиксированы в дневнике А. Ф. Тютчевой, влиятельной фрейлины новой императрицы.

Конечно, Анна Федоровна была девушкой экзальтированной, но она превосходно знала ситуацию изнутри – как при дворе, так и в обществе. Нет, касалась «номенклатурная» критика вовсе не того, что Николай так и не удосужился освободить крестьян или отменить введенные им 11 цензур. О другом шла речь: «Обвиняют его в чисто личной политике, которая ради удовлетворения его собственного самолюбия, ради достижения европейской славы предала наших братьев, православных славян, и превратила в полицмейстера Европы государя, который должен был возродить Восток и церковь».

Суть обинений, если очистить их от риторической шелухи, была проста. Обособив Россию от Европы морально, Николай слишком долго не решался обособить ее и политически. Это все равно как если бы Путина после смерти обвинили, что, морально отрезав Россию от цивилизованного мира, окунув ее в купель православного фундаментализма, он продолжал играть в игры с «большой восьмеркой» – вместо того чтобы вместе с изборцами создать собственную Евразийскую восьмерку, в которой Россия доминировала бы, как некогда СССР. Предупреждал ведь его А. Г. Дугин, что «Россия в рамках РФ является не только недостаточным геополитическим образованием, но и принципиально ложным решением вопроса». А правильное его решение должно исходить «из сугубо имперского понимания исторической миссии России, которая либо должна стать самостоятельным автаркийным континентом, либо отклониться от своего исторического предназначения».

А каким еще мог быть новый консенсус «номенклатуры» в фантомной фазе наполеоновского комплекса? Cогласно этому консенсусу, предстояло России добиваться реставрации столь бездарно растраченного царем-неудачником сверхдержавного статуса

М. П. Погодин, хотя и понятия не имел полтора столетия назад о таких мудреных словах, как «автаркийный», тоже ведь, как мы помним, поучал Николая по поводу «исторического предназначения России», разве что не евразийского, а славянского. Но меняется ли от этого суть? Речь-то в обоих случаях об одном и том же – о реставрации сверхдержавности. Так или иначе, всякому, кто хоть просмотрел первую часть этой статьи, ясно, с чьего голоса пела после смерти Николая «номенклатура». Вот как суммировала ее идеи та же Тютчева:

«Николай считал себя призванным подавить революцию. Но он ошибался относительно средств, которые нужно было для этого применить. Он пытался гальванизировать тело, находящееся в стадии разложения – еретический Запад, – вместо того чтобы дать свободу прикованному цепями, но живому рабу – славянскому и православному Востоку, который, сохранив традиции веры и социального строя, призван внести в мир живое искупительное начало».

В результате, объяснялось, «Россия сбилась с пути». Исправить эту роковую ошибку мог только РЕВАНШ. А каким еще, спрашивается, мог быть новый консенсус «номенклатуры» в фантомной фазе наполеоновского комплекса? Так или иначе, согласно этому консенсусу, предстояло отныне России добиваться реставрации столь бездарно растраченного царем-неудачником сверхдержавного статуса.

Вопрос о конституции

Так переживала изгнание России со сверхдержавного Олимпа ее «номенклатура». Проблема была лишь в том, что большинство образованного общества, в особенности студенческая молодежь, всех этих душераздирающих страданий и грандиозных планов попросту... не заметило. У него были свои заботы. Это правда, что поначалу ненависть к николаевскому ancien regime и впрямь сплотила страну на короткое историческое мгновение. И – трудно удержаться от сравнения – уж очень это было похоже на бушующий вал антикоммунизма, сплотивший на мгновение Россию 130 лет спустя, в конце 1980-х. Только героем той, старой России, ее Борисом Ельциным, если хотите, был молодой царь, еще не освободитель, но уже отвергший вместе со своим народом старый режим. На этом, впрочем, сравнение кончается.

Тогдашняя «номенклатура» мечтала не о собственности, но о сверхдержавности, а общество ожидало от своего героя не европейского уровня жизни, но конституции. Позиция общества выглядела логичнее. Подобало ли, в самом деле, новой России оставаться единственным самодержавным монстром в конституционной Европе, если и диктаторы, как Наполеон III или Бисмарк, понимая, что, как гласила максима графа Гейдена, «единственный способ сохранить монархию – это ее ограничить», предпочли всеобщее избирательное право? Тем более что все, о чем 30 лет назад только шептались в тайных обществах декабристы, провозглашалось теперь их наследниками публично? По свидетельству К. Д. Кавелина, который знал в этих делах толк, «конституция – вот что составляет теперь предмет мечтаний и горячих надежд. Это сейчас самая ходячая и любимая мысль общества».

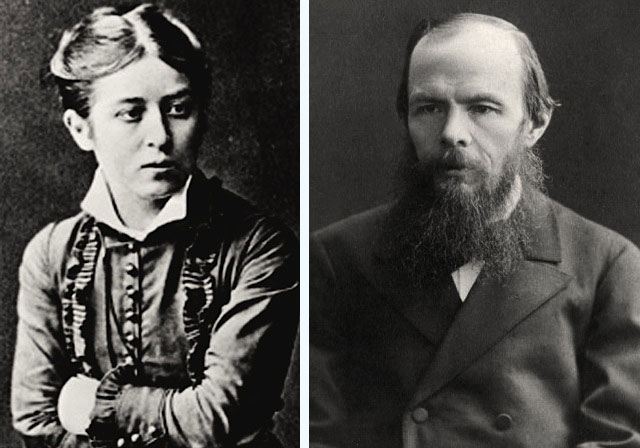

Вера Фигнер (слева); Федор Достоевский

А вот что докладывал царю министр Ланской о беседе с одним из самых влиятельных дворянских депутатов: «Он положительно высказался, что помышляет о конституции, что эта мысль распространена повсеместно в умах дворянства и что, если правительство не внемлет такому общему желанию, должно будет ожидать весьма печальных последствий». Любому здравомыслящему человеку было понятно, о каких «последствиях» говорил депутат, да и сам царь должен был это понять после выстрела Каракозова весной 1866 года: речь шла об опасной радикализации молодежи.

Но царская «номенклатура» стояла против конституции стеной. Как неосторожно высказался главный выразитель ее идей тюфяк-наследник, будущий Александр III, «Конституция? Они хотят, чтобы император всероссийский присягал каким-то скотам?» Хорошо же думал он о своем народе (да извинит меня читатель за непочтительный отзыв о государе, которого по сей день не устают славить православные монархисты. Но ведь и близкие его сотрудники отзывались о нем не лучше. Вот что писал о нем Сергей Юльевич Витте: «ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования»).

Между тем если и было когда-нибудь время для возрождения страны, то именно тогда, в 1850-е, когда сам воздух России напоен был, казалось, ожиданием чуда. Даже в Лондоне почувствовал это Герцен, когда писал царю: «нынешнее правительство могло бы сделать чудеса». Так разве не выглядело бы таким чудом, пригласи молодой император для совета и согласия, как говорили в старину, «всенародных человек» и подпиши в начале царствования то, что подписал в его конце, роковым утром 1881-го? Я говорю о проекте законосовещательной комиссии, по поводу которого Александр II сказал своим сыновьям, по свидетельству присутствовавшего на церемонии Дмитрия Милютина: «Я дал согласие на это представление, хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути к конституции».

Подпиши царь этот акт [о конституции] на четверть столетия раньше – в ситуации эйфории, а не страха и паники, – страна могла бы и сохранить монархию, и избежать уличного террора и цареубийства. И большевизма, следовательно, тоже. И Сталина

Мало кто задумывался о том, что история предоставила тогда России неповторимый, быть может, шанс. Что подпиши царь этот акт на четверть столетия раньше – в ситуации эйфории, а не страха и паники, – страна могла бы и сохранить монархию, и избежать уличного террора и цареубийства. И большевизма, следовательно, тоже. И Сталина. Слов нет, трудно это сейчас себе представить. И еще труднее в небольшом очерке доказать (хотя в трилогии я, кажется, довольно основательно в этом разобрался). Сейчас скажу лишь, что опасения безымянного собеседника министра Ланского более чем оправдались: молодежь и впрямь радикализировалась. И чем с большим упорством цеплялась «номенклатура» (и царь, слишком долго не смевший ей перечить) за право рассматривать свой народ как скотов, тем стремительнее радикализировалась молодежь.

Только радикализм ее был вовсе не ленинский, а декабристский. Не переломить Россию через колено во имя мировой революции стремилась тогдашняя молодежь, но лишь избавить от самодержавной власти. К гарантиям от произвола она стремилась, а не к социализму. Этим объясняются не только симпатии к ней либерального общества (Вера Фигнер: «Мы окружены симпатией большей части общества»), но и отчаянные метания самого обличителя «бесов» Достоевского. Недаром же Петр Верховенский у него «мошенник, а не социалист». Недаром аплодировал Федор Михайлович оправданию Веры Засулич. Недаром, наконец, сказал он перед смертью: «Подождите продолжения «Братьев Карамазовых»... Мой чистый Алеша убьет царя».

Знал Достоевский, что не со стрельбы начали эти чистые мальчики и девушки. Начали с «хождения в народ» – учить и лечить. И ужаснулись тому, что сделало с народом самодержавие. Рискну привести здесь отрывок из воспоминаний той же Веры Фигнер, будущей народоволки. Он длинный, но без него нам трудно будет понять логику Достоевского. Фигнер окончила мединститут в Швейцарии и пошла фельдшерицей в деревню. И вот что она увидела: «30–40 пациентов мгновенно наполняли комнату. Грязные, истощенные. Болезни все застарелые, у взрослых на каждом шагу ревматизм, катары желудка, грудные хрипы, слышные за много шагов, сифилис, струпья, язвы без конца – и все это при такой невообразимой грязи жилища и одежды, при пище столь нездоровой и скудной, что останавливаешься в отупении над вопросом – это жизнь животного или человека? Часто слезы текли у меня градом прямо в микстуры и капли».

Чем же отблагодарило самодержавие эту благородную самоотверженность образованной молодежи? Массовыми тюремными сроками. Оно было глухо и безжалостно – и к страданиям своего народа, и к попытке молодежи ему помочь

И чем же отблагодарило самодержавие эту благородную самоотверженность образованной молодежи? Массовыми тюремными сроками («процесс 50», «процесс 193»). Оно было глухо и безжалостно – и к страданиям своего народа, и к попытке молодежи ему помочь. Упаси бог, я не оправдываю террор, я лишь пытаюсь объяснить ситуацию, в которой «чистый Алеша убьет царя». Нет слов, Достоевский сделал бы это несопоставимо лучше. Но он не успел.

Ему, я думаю, пришло в голову, а нам почему-то не приходит, что террор – это, конечно, ужасно, но ведь во власти государя было положить ему конец одним росчерком пера. Был ведь не только конституционный проект Лорис-Меликова в 1881 году, но и аналогичный проект Валуева, заказанный самим императором в 1862-м! Значит, понимал Царь-освободитель, что именно от него зависело прекращение террора. Понимал, но не смел пойти наперекор «номенклатуре», посмел лишь когда оказался с ней на ножах из-за любовных своих дел.

Идеологическая революция

Так или иначе, гнилые настроения публики «номенклатуру» решительно не устраивали. Как, впрочем, и ненадежность царя. Реванш требовал «сильной», самодержавной России, а не европейской конституционной размазни. Политическое воображение вообще не было сильной стороной «номенклатуры». Все, до чего она додумалась в 1870-е, чтобы переломить либеральное настроение в обществе, это противопоставить идеализму молодежи идеализм государственный. А именно идею племенного и религиозного единства славян и абсолютного бескорыстия России, готовой на любые жертвы во имя освобождения православных братьев. Иначе говоря, подменили декабристскую революцию, во имя которой жертвовала жизнью молодежь, революцией идеологической.

Илья Репин. Арест пропагандиста (1880-89 гг.)

На время, впрочем, сработало. Есть замечательный документ – письмо будущей народоволки Александры Корбы Достоевскому во время патриотической истерии середины 1870-х: «И вот кончилась рознь между царем и интеллигенцией. Среди приготовлений к войне за освобождение братьев-славян состоялось светлое торжество примирения». Так хотелось им верить в добро. Ключевое слово здесь, однако, «временно». Корба еще будет принимать участие в цареубийстве.

На роль лидеров этой идеологической революции славянофилы были вне конкуренции. Во-первых, в отличие от «номенклатуры» их репутация была безупречной: они были в оппозиции старому режиму; во-вторых, самодержавию они всегда были преданы беззаветно; наконец, в-третьих, роль эта выглядела для них выходом из их собственного кризиса. В ситуации мини-гражданской войны между радикальной «номенклатурой» и радикальной молодежью нельзя было больше сидеть на двух стульях, как сидели они при старом режиме, ратуя одновременно и за свободу, и за самодержавие. Как писал лидер второго их поколения Иван Аксаков, «теперешнее положение таково, что середины нет – или с нигилистами и либералами, или с консерваторами. Приходится идти с последними, как это ни грустно». Означало это на практике возглавить панславистскую идеологическую революцию (бракосочетание Ивана Аксакова с Анной Тютчевой стало своего рода символом нового политического союза).

Заигрались

Общая схема стратегии реванша была ясна еще со времен Погодина: после большой европейской войны победоносная Россия приступит к переделу Европы. И cтав во главе «Всеславянского союза с русскими великими князьями на престолах Богемии, Моравии, Венгрии, Кроации, Славонии, Далмации, Греции, Сербии, Болгарии, Молдавии, Валахии – а Петербург в Константинополе», вновь окажется сверхдержавой. Николай Данилевский очень подробно, с бухгалтерской точностью подсчитал в своей «России и Европе», сколько именно квадратных километров территории и сколько миллионов «свежего населения» прибавит каждая из этих стран к русским. Получалось много, очень много. Вот вам и бескорыстие России, на котором зиждилась панславистская революция. Откровенный Погодин называл это «законной добычей».

Политическое воображение вообще не было сильной стороной «номенклатуры». Все, до чего она додумалась в 1870-е, это противопоставить идеализму молодежи идеализм государственный. Иначе говоря, подменили декабристскую революцию революцией идеологической

Но самое интересное, что так (или почти так) десятилетия спустя и получилось. Одного лишь не приняли в расчет проектировщики реванша: совсем иная понадобится для этого революция, не та, которой добивались петербургские мальчики. Страшная, кровавая понадобится революция, и камня на камне не оставит она ни от царской «номенклатуры», ни вообще от старой России, ни, увы, от ее поистине великой культуры.

Слишком уж на безумный, на самоубийственный риск пошли они, заигрались в свои реваншистские игры, забыв, что за плечами у них веками ждет своего часа другая, «мужицкая Россия». Да, восстание неодекабристской молодежи подавить им удастся. Но в процессе его подавления они еще доведут страну до Ленина.