15 февраля исполнилось бы 90 лет Елене Георгиевне Боннэр – легендарной правозащитнице, соучредителю Московской Хельсинкской группы, жене и соратнице Андрея Сахарова. Старший политический эксперт ИСР Владимир Кара-Мурза (мл.), знавший Елену Георгиевну, вспоминает ее жизнь и напоминает о нравственном значении ее взглядов для сегодняшней России.

«Типичная российская история», – говорила Елена Георгиевна об истории своей семьи. Отец и дядя расстреляны, мама, арестованная в 1937-м, пережила 18 лет лагерей и ссылки. Из 23 человек в ее классе (Боннэр училась в Ленинграде) у 11 были арестованы родители. Люся – так ее звали с рождения (имя Елена она выбрала, когда получала паспорт, в честь тургеневской Елены Инсаровой) – отправляла посылки в ГУЛАГ не только своей маме, но и ее солагерницам, по очереди представляясь родственницей каждого адресата. Заключенные называли ее «всехняя Люся».

С первых дней Великой Отечественной Елена Боннэр на фронте: работала санинструктором, медсестрой, старшей медсестрой на военно-санитарных поездах, выхаживала раненых. Осенью 1941-го сама получила тяжелое ранение и контузию – последствия (проблемы со зрением) остались на всю жизнь. День Победы встретила под Инсбруком в звании лейтенанта медицинской службы. «Собирая повсюду компрометирующий материал на мою жену, работники КГБ несколько часов допрашивали начальника санпоезда, в котором служила Люся. (Ему сейчас значительно больше 80 лет.), – вспоминал Андрей Сахаров. – А он не мог сказать о ней ничего нужного: “Мы все ее очень любили”». После войны, окончив Ленинградский мединститут, работала участковым врачом, микропедиатром в родильном доме, занималась недоношенными детьми.

К слову, это свое призвание Елена Георгиевна пронесла через всю жизнь. «[В] тот день, когда Верховный Совет топтал Андрея Дмитриевича… вы его привезли из Кремля [домой]. Юра Рост, я, кто-то еще был, – вспоминал в разговоре с Боннэр незадолго до ее смерти драматург Владимир Синельников. – Вы увидели нас и сказали: “Что вы паникуете, все нормально, Андрей в порядке”. В этот момент на противоположной стороне Садового кольца раздался удар, и какая-то грузовая машина шлепнулась в “Запорожец”, и оттуда из-за руля вышел человек, взял на руки ребенка, у которого текла кровь из затылка. Вы схватили аптечку как опытная фронтовая медсестра и бросились наперерез 8–10-рядному движению. И Андрей Дмитриевич – за вами, а я – за вами обоими. Вы взяли эту девочку, перебежав Садовое кольцо… налили йод на вату и положили ей на затылок, она перестала всхлипывать. И в это мгновение Андрей Дмитриевич сказал мне: “Вы знаете, достаточно, чтобы любому человеку она положила руку, и он успокоится”. И я увидел глаза влюбленного гимназиста».

Начало общественной деятельности Елены Боннэр пришлось на конец 1960-х: она ездила на процессы диссидентов, передавала информацию с суда по знаменитому «самолетному делу» (представившись – как когда-то при отправке посылок солагерницам своей матери – родственницей одного из подсудимых, Эдуарда Кузнецова), помогала семьям политзаключенных. На суде над Револьтом Пименовым и Борисом Вайлем в Калуге осенью 1970 года познакомилась с академиком Сахаровым. С лета 1971-го и до смерти Андрея Дмитриевича в декабре 1989-го они вместе – не только муж и жена, но и верные, преданные друг другу, нераздельные соратники. «Ты – это я», – говорил своей жене Сахаров. Их судьбы на два десятилетия слились в одну – и в общей борьбе за права преследуемых, за человеческое достоинство в тоталитарном государстве, и в общих невзгодах перед лицом непрекращающейся травли – сначала в Москве, а затем и в долгой горьковской ссылке.

Травля со стороны КГБ – от организованных «писем трудящихся» до угроз физической расправы – была постоянным сопровождением жизни Андрея Сахарова и Елены Боннэр

Травля со стороны КГБ – от организованных «писем трудящихся» до угроз физической расправы в адрес детей и маленького внука Елены Георгиевны – была постоянным сопровождением жизни Андрея Сахарова и Елены Боннэр. Своего пика эта травля достигла в период незаконной (не было даже формального решения советского суда) ссылки академика в Горький, продолжавшейся с января 1980-го по декабрь 1986 года. «Нас медленно убивают», – говорила Боннэр во время ссылки. Постоянные письма с угрозами (в том числе откровенно антисемитские), хорошо организованные госбезопасностью оскорбления от «простых советских людей» – на улице, в магазинах, на рынке, в поезде… «“Какой он академик! Его давно гнать надо было. А вас вообще...” Что “вообще” – он не сказал. Потом одна из женщин заявила, что она советская преподавательница и ехать со мной в одном купе не может, – вспоминала Елена Георгиевна один из таких эпизодов. – Крик усилился, стали подходить и включаться люди из других купе, они плотно забили коридор вагона, требовали остановки поезда и чтобы меня вышвырнуть. Кричали что-то про войну и про евреев. Я была абсолютно спокойна, прямо как оконное стекло, на котором все время почему-то держала левую руку. (…) Проводница вновь появилась и вывела меня в коридор. Мы протискивались мимо людей, и я прямо ощущала физические флюиды ненависти».

Самой страшной, впрочем, была даже не эта организованная ненависть, а изоляция – полная изоляция от окружающего мира, особенно после 1984 года, когда Боннэр была осуждена по статье 190-1 УК РСФСР – «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» – и лишилась права покидать Горький (до этого она постоянно ездила между Горьким и Москвой, осуществляя связь Сахарова с внешним миром). Помимо того что у двери квартиры был установлен круглосуточный милицейский пост и о том, чтобы допускать к Сахаровым приезжавших из Москвы друзей, не могло быть и речи, пресекались даже случайные человеческие контакты. «Проколола колесо. Мне просто тяжело физически поднять и поставить – я умею, я на курсах таксеров занималась, так что я все умею, но это физически тяжело, – вспоминала Елена Георгиевна несколько лет назад в интервью автору этих строк (интервью вошло в документальный фильм “Они выбирали свободу”). – И я голосую какому-нибудь грузовику, чтобы за трешку или максимум за пятерку он мне это сделал. Не разрешают. (Речь о сотрудниках КГБ, осуществлявших постоянное “сопровождение”. – ВКМ) Я говорю: “ну хорошо, будем здесь ночевать”. (…) Они, видимо, звонят куда-то, потом говорят: “можете остановить”. И какой-нибудь лоб стоит рядом со мной и смотрит, как мне кто-то там за трешку меняет. И вот однажды был такой случай: сменил мне колесо какой-то работяга, я ему протягиваю трешку, он говорит: “Убери, мать, деньги, а вот этого твоего лба (он, видимо, решил, что это мой сын), его бы поучить надо, он что, колесо сменить не может?” Я ему говорю: “Это не мой лоб, это комитетский”». Не нужно говорить, что домашнего телефона у Сахаровых не было все годы ссылки; отключали и ближайшие к дому телефоны-автоматы, так что даже вызвать неотложку было не так просто.

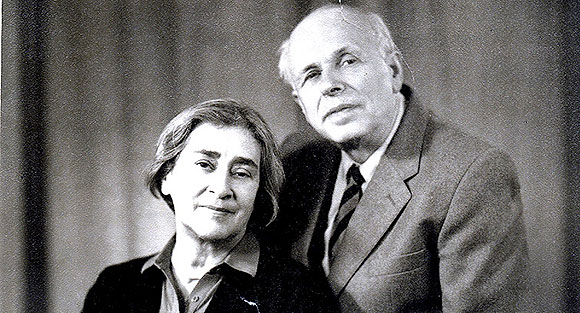

Елена Боннэр и Андрей Сахаров в горьковской ссылке

Кампания травли Елены Боннэр – личной, оскорбительной, подлой травли – велась и публично. Советская пресса активно продвигала миф о честном советском академике, ставшем марионеткой в руках жены-еврейки. Особенно преуспел на этой ниве «историк» Николай Яковлев, как говорят, завербованный лично председателем КГБ Юрием Андроповым: его пасквили выходили в советских журналах миллионными тиражами. (Интересно, что клеветническая статья Яковлева «Путь вниз» и сегодня опубликована на официальном сайте журнала «Смена».) «Какие бы гневные слова ни произносили, и вполне заслуженно, в адрес Сахарова, по-человечески его жалко, – витийствовал Яковлев. – (…) Далеко не все следует относить за счет только его злой воли… Сахаров и жертва тех интриг, которые сплели и плетут вокруг его имени западные спецслужбы, [и]спользуя особенности его личной жизни». «Ведьма», «распущенная девица», которая вела «развеселую жизнь», «давно прибрала» все деньги Сахарова и «взяла в обычай бить его чем попало» – так должен был думать о Елене Боннэр советский читатель.

Как признавалась Елена Георгиевна, она не верила в то, что ситуация изменится при их жизни, – настолько, что они с Андреем Дмитриевичем присмотрели себе в Горьком кладбище. Вечером 15 декабря 1986 года в их квартиру неожиданно явился рабочий для установки телефона. Сопровождавшие его сотрудники КГБ сказали Сахарову, чтобы назавтра он ждал звонка. Звонок действительно раздался: генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил академику Сахарову, что по решению президиума Верховного Совета он и его жена могут возвращаться в Москву – «к патриотическим делам». Рано утром 23 декабря 1986 года Андрей Сахаров и Елена Боннэр были на Ярославском вокзале.

Елена Георгиевна всегда говорила, что ее призвание – не политика, а защита людей. Она и Сахарова отговаривала избираться в народные депутаты («депутатов две с лишним тысячи, а ты один») – хотя потом признавала, что его выступления на Съезде, транслировавшемся в прямом телеэфире на всю страну, оказали огромное позитивное влияние на травмированное десятилетиями тоталитаризма общество. Просьбу воркутинских шахтеров баллотироваться в народные депутаты России на место умершего Револьта Пименова (того самого, на суде над которым в 1970 году она познакомилась с Сахаровым) Боннэр отвергла. «Это не моя стезя, – говорила она в уже упомянутом интервью. – Моя стезя всегда была другая… Бандероли посылать, посылки, мамам помогать, детям помогать зэков… Политическая кухня мне неинтересна. И я глубоко убеждена, что она всегда требует даже от таких людей, как Андрей, некоего компромисса». Компромиссом, на который она была пойти не вправе, Елена Боннэр посчитала и свое дальнейшее пребывание в президентской комиссии по правам человека, когда в декабре 1994 года началась чеченская война. «Я больше не считаю возможным в какой-либо форме сотрудничать с вашей администрацией», – писала Боннэр президенту Борису Ельцину, с которым в августе 1991-го бок о бок стояла на балконе Белого дома.

Каждый новый шажок к диктатуре, каждый поворот «закручивающихся гаек» она принимала близко к сердцу

Последние годы жизни Елены Георгиевны пришлись на душную и подлую эпоху авторитарной реставрации, к тому же ведомой бывшим сотрудником той самой конторы, что когда-то «медленно убивала» ее и Сахарова в Горьком. Каждый новый шажок к диктатуре, каждый поворот «закручивающихся гаек» она принимала близко к сердцу. Операцию «преемник» в канун 2000 года Боннэр считала «антиконституционным, антидемократическим переворотом» и уже тогда предсказывала, что в правление Владимира Путина Россию ждет «порядок [какой] был при Муссолини». На выборах–2000 призывала всех, кому дорога российская демократия, голосовать за Григория Явлинского. «Готовьте свой несложный инструмент, мои дорогие старые друзья-самиздатчики, и растите себе молодую смену, – писала Елена Георгиевна после захвата НТВ в апреле 2001 года. – Ведь всегда, во все времена кто-то должен говорить правду». Практически сразу после ареста Михаила Ходорковского в октябре 2003-го Боннэр заявила, что считает его политическим заключенным. В 2010-м первой подписала обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». В своем последнем интервью в 2011 году Елена Георгиевна призвала всю российскую оппозицию – вне зависимости от идеологических предпочтений – объединиться для противостояния нынешнему режиму, а всех граждан России – не становиться молчаливыми соучастниками нынешней власти: «Я считаю, что молчание уже становится подлостью».

Елена Боннэр умерла 18 июня 2011 года в Бостоне, где жила в последние годы, чтобы быть рядом с детьми. 18 октября 2011 года – согласно ее желанию – Елена Георгиевна была похоронена на Востряковском кладбище Москвы рядом с мужем, матерью и братом.

Она совсем немного не дожила до того дня, когда десятки тысяч людей – самых разных взглядов и убеждений, но объединенных общим протестом против лжи и общим чувством собственного достоинства – вышли на Болотную площадь, а потом и на проспект, носящий имя Андрея Дмитриевича Сахарова. Она скептически относилась к любому увековечиванию имени Сахарова в нынешней России, полагая это лицемерием, но я почему-то думаю, что зародившееся в декабре 2011-го движение – «движение Болотной и Сахарова» – примирило бы ее с этим названием. А еще это движение дало бы ей надежду на то, что подлое время наконец заканчивается, потому что люди перестают молчать. И это бы радовало ее больше всего.